内視鏡検査と

美容・健康メニューについてPICK UP

胃カメラについて

胃カメラは基本的に経鼻内視鏡で行います。経口内視鏡の場合も、経鼻と同じ細めのカメラを使用しますので、胃カメラの辛さが苦手な方にも比較的楽に受けていただけると思います。

経口内視鏡の場合は、ご希望により鎮静剤を使用することも可能です(持病や体調により判断します)。

鎮静剤使用後、当日車の運転はできませんので、ご注意ください。

美容・健康メニューについて

当院の美容・健康メニューは、見た目の美しさを整える事だけを目的とするものではなく、健やかな肌を保つことを考えております。

温泉地・別府に住む地域の皆さまの皮膚を守りたいという思いから生まれた全身シャンプーや、健康増進や美肌・美白など美容を考えたい人のためのプラセンタ注射やグルタチオン注射など、自費診療で受けられるメニューをご用意しています。

自費診療では疲労回復のためのビタミン注射もあり、女性男性ともにお気軽にご相談いただけます。

鳴海クリニックの5つの特徴FEATURE

01 一般診療と美容メニューが

一箇所で受けられる

当院では、幅広い診療科目に加え、美容メニューをご用意しています。

一般診療に訪れた際に美容メニューの自由診療が受けられることから、忙しい方にも「あちこちへ行かずに一箇所で済んで助かる」との評価をいただいています。

02 海外での経験や

実績豊富な院長が

健康をお守りします

当院の院長は、順天堂大学にて食道胃外科の医局長・先任准教授等、医療の第一線で活躍した経歴を持つドクターです。

アメリカ・ニューヨーク州への留学時代には、海外医療の知見も得ております。

03 幅広い

症状・お悩み

に対応

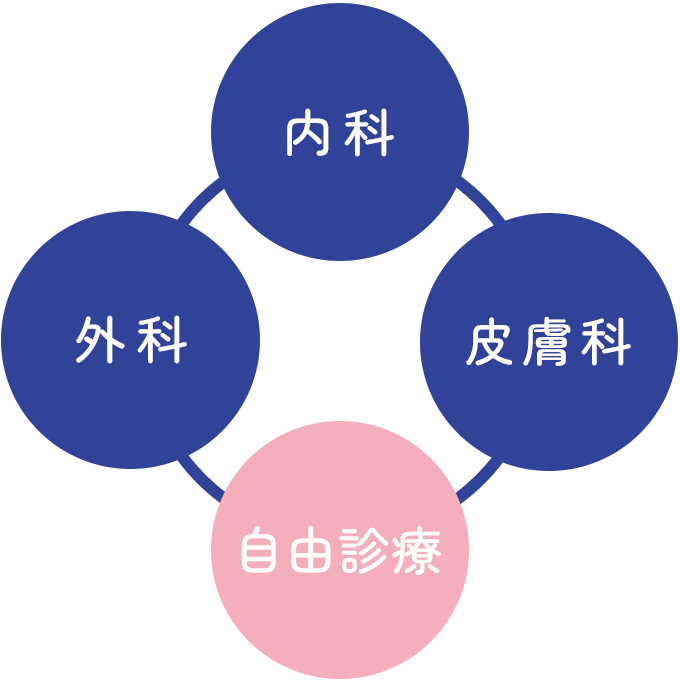

院長の専門である消化器内科をはじめ、内科、外科、皮膚科を標榜し、美容メニューも含めて非常に幅広い症状やお悩みに対応しています。

身体の「ちょっと気になる」といった小さな疑問でも相談しやすく、総合的な視点の診療を受けられます。

04 負担の少ない(苦しくない)

胃カメラを実施

胃カメラ検査では、鼻からも通せる細さの内視鏡を使用します。

鼻からの検査では、オエっとなる喉の違和感がほとんどありません。

口からの検査でも、内視鏡が細いため、苦しさ・辛さをあまり感じずに受けていただけます。

05 患者様の

プライバシーをお守りする

検査室や

高性能な検査機器を用意

診療にあたって、患者様のプライバシーに配慮した診察室、検査室を整えています。

幅広い診療を行うために高性能な検査機器を揃え、スムーズで、患者様のご負担の少ない診療、検査を目指します。

診療案内MEDICAL

01

01 一般内科

(発熱外来含む)

一般内科では、感染症などの急性疾患から、慢性的な生活習慣病、たとえば高血圧症・高脂血症・糖尿病などに幅広く対応します。

「なんとなく体調不良が続いているけれど大した症状ではない」というような見過ごしがちな不調に、大きな病気が隠れている場合もあります。

気になることや健康診断で異常を指摘された場合などは、そのままにせずに早めにご相談ください。

<発熱外来>

発熱症状(体温37度以上)、のどの痛みや咳、頭痛や倦怠感などが、ある方は、受診前に必ずお電話ください。

電話で簡単な問診を行い、コロナやインフルエンザ検査の必要性を判断したり、検査のご希望を伺います。検査をする場合は可能な限り車でのご来院をお願いします。

徒歩の場合は1階の発熱外来ブースで診察をいたします。

more

02

02 消化器内科

消化器病専門医・内視鏡専門医であるドクターが、おなかの全般的な不調を診察します。

便秘や下痢などの便通異常、胃腸の不調、胸焼け、喉のつかえなどのわかりやすい症状から、背中や胸部の痛み、体重減少といった繰り返す不調、肝機能や胆のう・膵臓の機能の異常にも対応します。

more

03

03 生活習慣病

生活習慣病は、日頃の生活習慣が関係して発症するため、悪い習慣の改善が必要です。

改善が見られない場合は、糖尿病や心臓病、がん、脳卒中など、重篤な病気にもつながります。

当院では患者様の生活にしっかりと寄り添い、治療と習慣改善をサポートします。

more

04

04 一般外科

日常で起こる、切り傷や擦り傷、軽度の熱傷(やけど)、粉瘤・脂肪腫などの皮膚の良性腫瘍の診療を受けられます。

胃がん・大腸がん等の手術後の方は、手術を行なった病院と連携して、術後の経過観察等に対応しています。

専門的な治療が必要な疾患の場合、地域の基幹病院、大学病院等を紹介します。

more

05

05 検査・検診・特定健診(特定健康診査)

当院では、胃カメラや超音波、レントゲン等での検査を通じて、病気の有無や症状の進行度を確認します。

特定健診は、法律に基づき40歳以上の医療保険者の方を対象に行う健康診査です。

特定健診のお知らせのはがきが来ていれば、ほとんどの方が無料で検診を受けられます。

また自費検査で胃カメラ・腹部超音波検査・血液検査も受けられます。

当院で受けられる検査

- 胃カメラ(上部消化器官内視鏡検査)

- 超音波検査

- レントゲン検査

- ピロリ菌検査

- 骨塩定量(DIP法)

- 血管伸展性検査(ABI)

more

06

06 予防接種

インフルエンザ等の各種予防接種にも対応しています。

予約の受付や、接種の時期等はクリニックへお問い合わせください。

more

07

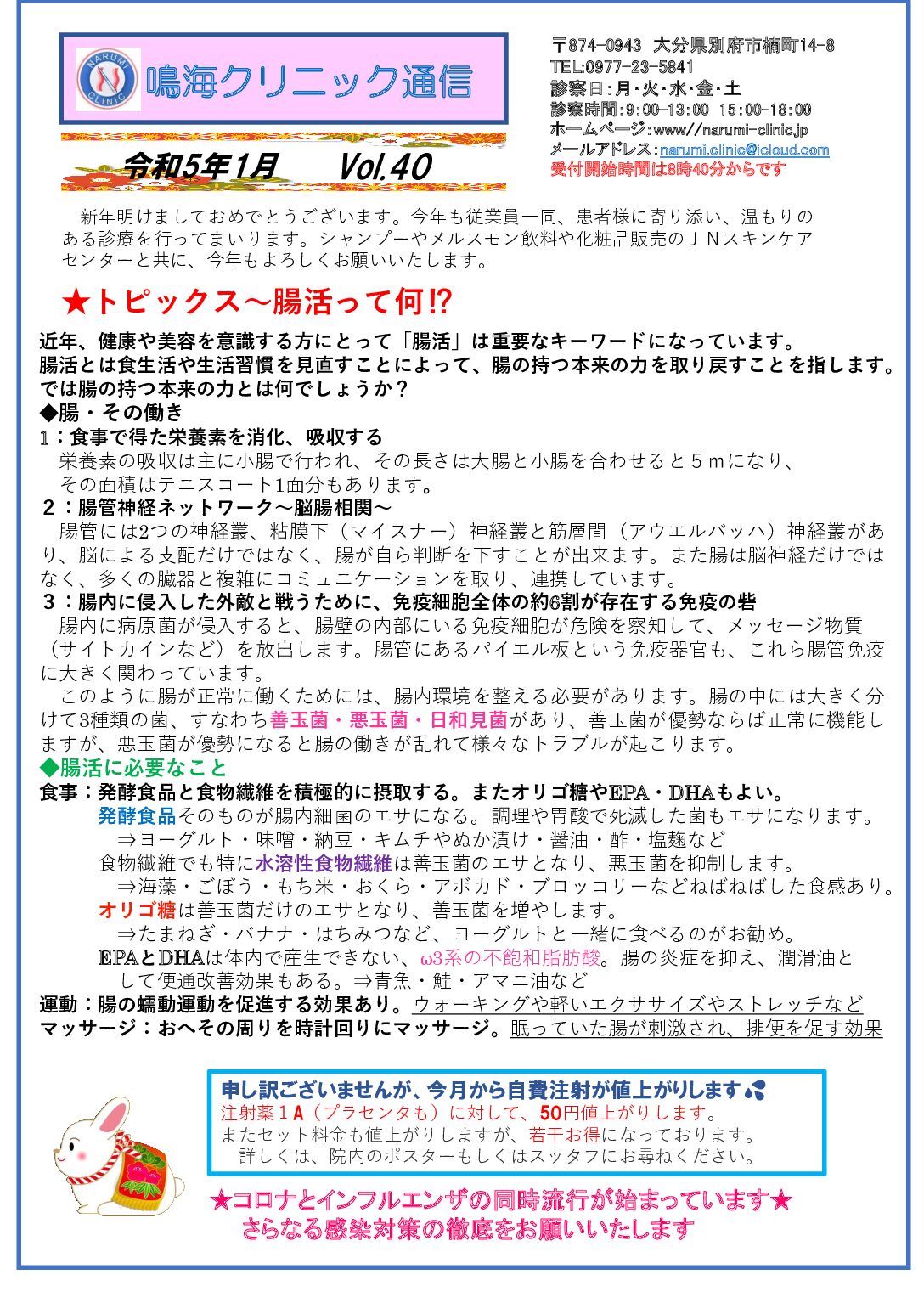

07 皮膚科・美容皮膚科

07 皮膚科・美容皮膚科

皮膚科は、令和2年4月に名誉院長が引退後、専門医不在となっています。

当院で対応できる疾患は、ニキビや脂漏性湿疹などの慢性・急性湿疹、水虫(白癬)、カンジダ性皮膚炎、帯状疱疹や単純ヘルペス、アトピー性皮膚炎などが対象ですが、先代から引き継いだ治療をさせていただき、より高度な治療が必要な場合は、しかるべき医療機関をご紹介させていただいております。

先代院長は美容皮膚科の先駆者として、健やかな皮膚を保つためのケアに力を入れてきました。

併設しているJNスキンケアセンターはそのために設立され、現在は全身シャンプーの販売、メルスモン飲料や化粧品の販売も手掛けています。

またクリニック継承後は自由診療も加えることで、美肌・美白など肌を整える治療も行っております。

more

GREETING

先代が開業したクリニックを引き継ぎ、現在は消化器を中心とした内科診療と、外科や皮膚科など幅広い診療を行なっています。

苦しくない胃カメラ検査や、お腹の病気の早期発見、早期治療を心がけるとともに、お肌の健やかさや疲労回復などにも対応しております。

お身体の不調、お悩みごとなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。